なぜ障害福祉施設で働くスタッフの離職率は高いのか──。

現場で働いていると、「良い仕事だとは思うけれど、このまま続けられるか不安」という声を耳にすることは少なくありません。

この記事では、就労継続支援B型事業所で働く支援者400名への調査結果をもとに、離職率の高さの背景と、IT活用が従業員満足度(eNPS)にどのような影響を与えているのかをわかりやすく整理します。

- 「なぜスタッフが定着しないのか知りたい」

- 「ITやDXが本当に現場の役に立つのか半信半疑」

- 「人手不足の中で、少しでも働きやすい職場にしたい」

と感じている管理者・リーダー・支援員の方に向けて、今日からできる小さな一歩まで具体的にまとめました。

なぜ「障害福祉の離職率は高い」と言われるのか

介護・福祉分野の離職率のイメージ

公益財団法人介護労働安定センターの「令和5年度 介護労働実態調査」(2024年7月公表)では、訪問介護員・介護職員2職種の平均離職率は13.1%とされています。なお、厚生労働省「令和5年雇用動向調査」によると、同じ年の全産業の離職率は15.4%です。

これは「全産業平均」と劇的に違う数字ではないものの、「いつも人が足りず、採用してもすぐ辞めてしまう」という現場感覚と合わせて考えると、安定的な人材確保が難しい水準と言えます。

障害福祉だけの離職率を示した公式統計は限られていますが、介護・福祉全体の傾向や現場の声からみると、「人が定着しにくい構造」があることはほぼ間違いありません。

深刻な人手不足が前提条件になっている

株式会社パパゲーノのプレスリリースによると、中央福祉人材センターのデータでは2024年1月の福祉全般の有効求人倍率は4.31倍、正規職員に限ると2023年4月時点で福祉全般4.50倍・障害福祉6.56倍と報告されています。

中央福祉人材センター「福祉人材センター・バンク 職業紹介実績報告」(令和6年1月分)によると、2024年1月の福祉全般の有効求人倍率は4.31倍でした。また、きょうされんの「職員不足の実態調査-報酬改定にむけて」(2023年9月公表)によれば、2023年4月時点の正規職員の有効求人倍率は、一般企業等が1.32倍であるのに対し、福祉全般4.50倍、障害福祉6.56倍と報告されています。

一般企業の正規職員の有効求人倍率が1.32倍であることを踏まえると、障害福祉は「募集しても応募が来にくい」状態が慢性化していると理解できます。

- 人が足りない

- 採用してもすぐ辞めてしまう

- その穴を、残っているスタッフが埋める

この悪循環が続くと、一人ひとりの負担が増え、離職がさらに加速するリスクがあります。

支援者はなぜ辞めてしまうのか?主な要因を整理する

支援は「人と人との関わり」が中心であり、感情的に消耗しやすい仕事でもあります。十分な休憩・相談の場がないまま忙しさが続くと、「燃え尽き」やメンタル不調から離職につながることもあります。

人間関係・組織風土の問題

介護労働実態調査では、「職場の人間関係が良いこと」が採用・定着の大きな要因であると報告されています。

一方、パパゲーノの調査でも、eNPS(従業員満足度)の低い回答者からは、

- 経営者と現場職員の理解が離れている

- 組織としての体制が整っていない

- 方針が見えにくい

といった声が挙がっています。

つまり、人間関係や組織の運営の仕方が、定着・離職を大きく左右していると言えます。

アナログ業務の多さによる「見えない残業」

今回の調査で浮かび上がったのが、「紙と現金に依存した業務」が支援者の負担を増やしているという点です。

- 40%の事業所が勤怠を紙に手書きで集計

- 46.5%が工賃を現金手渡し

- 支援記録の18.8%は紙、36.5%はWordやExcelなどのオフィスソフト

紙で記録を取り、それをExcelに手入力し、さらに印刷して保管する──。

こうした「二重・三重の手作業」が、残業時間やヒューマンエラーの増加につながり、仕事のやりがいや達成感を感じにくくする要因になっています。

就労継続支援B型のIT活用の現状

本章では、就労継続支援B型事業所におけるIT活用の実態を、支援員400名へのアンケート結果をもとに整理します。

まず就労継続支援B型の位置づけを確認したうえで、ITインフラの整備状況や、紙・現金中心の運用が続いている背景、さらにDXが進まない構造的な理由を見ていきます。

IPA「DX白書2023」に基づく解説記事では、医療・福祉分野におけるDXの取組状況は約9%で、24業種の中で最も低いと紹介されています。独立行政法人情報処理推進機構(IPA)の「DX白書2023」をもとにした分析では、「医療・福祉」産業のDXへの取組割合は約9%と、他産業と比較して低い水準にとどまっていることが報告されています。

調査の概要

パパゲーノAI福祉研究所は、全国の就労継続支援B型事業所で働く支援者400名を対象に、「IT活用の実態とeNPS(従業員満足度)」についてオンラインアンケートを実施しました(2024年7〜8月)。

対象:就労継続支援B型事業所の支援者400名

目的:IT活用の状況と、従業員満足度(eNPS)の関係を明らかにすること

方法:Googleフォームによるオンライン調査

就労継続支援B型とは

厚生労働省は就労継続支援B型(非雇用型)について、概ね次のように説明しています。

厚生労働省資料では、就労継続支援B型について

「通常の事業所に雇用されることが困難であり、雇用契約に基づく就労が困難である者に対して、就労の機会及び生産活動の機会の提供等を行うサービス」といった趣旨で説明されています。

一般企業に雇用されることが難しく、雇用契約に基づく就労が難しい方に対して、就労や生産活動の機会を提供するサービス

利用者は事業所と雇用契約を結ばず、工賃という形で報酬を受け取りながら、働く機会や社会参加の場を得ることができます。

ITインフラは「ある」のに、運用は紙・現金中心

調査結果からは、次のような実態が見えてきました。

次の数値は、パパゲーノAI福祉研究所の自社調査記事「勤怠の40%は手書き、工賃は46.5%が現金手渡し。就労継続支援B型のIT活用と従業員満足度の調査結果」(2024年11月5日公開)と整合しています。

- 70.5%の支援者が「ほぼ毎日PCを利用」

- 勤怠の40%が紙で集計

- 工賃の46.5%が現金手渡し

- 支援記録:18.8%が紙、36.5%がWord・Excel等のオフィスソフト

- チャットツール未導入の事業所:34%

- ITスキル研修を実施していない事業所:78.8%

- 生成AI(ChatGPT等)を「使っていない」:81.8%

つまり、パソコンやネット環境は一定程度整っているものの、肝心の業務プロセスは紙と現金に縛られている状況です。

DXが進まない「構造的な理由」

DX(デジタル・トランスフォーメーション)の取り組み状況を産業別にみると、「医療・福祉」は他産業と比べて特に取り組みが遅れていることが、IPA「DX白書2023」などで指摘されています。独立行政法人情報処理推進機構(IPA)の「DX白書2023」をもとにした分析では、「医療・福祉」産業のDXへの取組割合は約9%と、他産業と比較して低い水準にとどまっていることが報告されています。

今回の調査でも、DXが進みにくい要因として、

- 自治体ごとに書類の電子署名を認めないなどの独自ルールがある

- 紙のサインや紙保管を求められるため、どうしても二重管理になる

といった制度・ルール面のハードルが示されました。

従業員満足度(eNPS)から見える「辞めたくなる職場・続けたくなる職場」

eNPSとは?

eNPS(Employee Net Promoter Score)は、従業員満足度を測る指標の1つです。

- 「あなたは今の職場を、友人や家族におすすめしますか?」

- 0〜10点で回答してもらう

- 推奨者(9〜10点)% - 批判者(0〜6点)% = eNPSスコア

というシンプルな計算式で、職場への総合的な愛着や信頼感を数字で表します。

支援者400名のeNPSは「-22.75」

今回の調査では、就労継続支援B型事業所で働く支援者のeNPSは-22.75でした。

- 就労継続支援B型で働く支援者のeNPS:−22.75

- 批判者(0〜6点)の割合:400名中177名、44.25%

- t検定の結果、以下の項目で「IT活用あり」の方がeNPSが有意に高い

- 通所時間(勤怠)をツールで管理

- 工賃を銀行振込で支払っている

- 直近1年以内にITスキル向上の取り組みを行っている

- チャットツールを活用している

- 重回帰分析:

- 説明変数:「IT導入で業務効率が上がっていると感じる度合い」「ITでコミュニケーションが良くなっていると感じる度合い」

- 決定係数:R² = 0.211(調整済R² = 0.205)

- 推奨者よりも批判者が多い

- 特に1〜3点の「かなり不満足」層が44.25%(400名中177名)を占める

という結果であり、「人にすすめたい」と胸を張って言える人より、「人にはすすめにくい」と感じる人が多い職場が少なくないことがわかります。

満足している人・不満な人のコメントから見えること

eNPSが高い人のコメントには、次のようなキーワードが並びます。

- 人間関係が良い、雰囲気が和やか

- 休みが取りやすい、働きやすい

- 最新のテクノロジーを活用している

- 楽しく働けて、スキルアップにもつながる

一方、eNPSが低い人からは、

- 給料が安い

- 経営と現場にギャップがある

- 人員が足りず、体制が整っていない

- IT化が進んでいない

といった声が挙がっています。

つまり、「人間関係」「働きやすさ」「IT・仕組みの整備」がそろうほど、職場をおすすめしたくなり、

どれかが欠けると、「辞めたい」「人にはすすめたくない」気持ちが強まりやすいことが読み取れます。

IT活用と従業員満足度の関係性:統計解析からわかったこと

「ITを使っているかどうか」でeNPSに差が出たポイント

パパゲーノの分析では、次のような項目で「ITを活用している事業所の方がeNPSが有意に高い」ことが示されました。

- 通所時間の記録(勤怠)をツールで管理しているか

- 工賃を銀行振込で支払っているか

- 直近1年以内にITスキル向上の取り組みを行っているか

- チャットツールを活用しているか

これらの条件を満たしている事業所では、そうでない事業所と比べて、スタッフの満足度が統計的に高い傾向が見られました。

「業務効率」と「コミュニケーション」がカギ

さらに、IT活用に関する質問への回答をもとに重回帰分析を行ったところ、

- 「IT導入で業務効率が上がっていると感じる度合い」

- 「ITでコミュニケーションが良くなっていると感じる度合い」

この2つが、eNPSの約20%(決定係数R²=0.211)を説明しているという結果が得られました。

言い換えると、「仕事が早く終わる」「情報共有がスムーズになる」というIT活用の効果は、従業員満足度(eNPS)を押し上げる重要な要因のひとつだ、ということです。

IT活用が従業員満足度(eNPS)を押し上げる理由

今回の重回帰分析の結果、「ITの導入で業務効率が上がっていると感じる度合い」と「ITでコミュニケーションが良くなっていると感じる度合い」は、eNPSの約20%(決定係数R²=0.211)を説明していました。

つまり、ITによって「仕事が早く終わる」「情報共有がスムーズになる」と支援者が実感できるほど、その職場を人にすすめたい気持ちが強くなる傾向がある、ということです

AI(ChatGPTなど)の活用はまだこれからの課題

一方で、ChatGPTなどの生成AI(LLM)については、81.8%が「使っていない」と回答しており、AIの利用有無とeNPSの間には統計的な有意差は見られませんでした。

- まずはIT全般(勤怠管理、工賃支払い、チャットツールなど)の整備が優先

- AIは「その次のステップ」として、使い方の研修や導入支援が必要

という段階にあると考えられます。

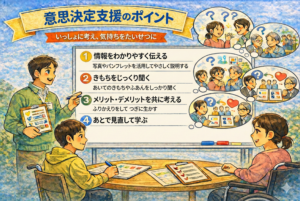

離職率を下げるために:現場でできるIT活用のステップ

ここからは、「いきなりDXと言われても何から手をつけてよいかわからない」という事業所向けに、小さく始められるステップを整理します。

1. 紙・現金中心の業務を、1つずつデジタルに

一度にすべてを変えようとすると、現場の負担が増えてしまいます。

まずは、スタッフの負担感が特に大きいところから変えていくのがおすすめです。

例:

- 勤怠:紙の出勤簿 → スプレッドシートや勤怠アプリ

- 工賃:現金封筒 → 銀行振込+明細データの出力

- 支援記録:紙のみ → PC入力+必要なものだけ印刷・保管

「複雑なシステムを導入する」ことよりも、転記や集計の手作業を減らすことがポイントです。

チャットツールで「情報の抜け・漏れ」を減らす

調査では、34%の事業所がチャットツールを導入していないという結果でした。

電話・FAX・口頭・紙メモが中心になると、

- 伝えたはずの情報が伝わっていない

- メモがどこかに行ってしまった

- 夜間や休日の情報共有ができない

といったストレスにつながります。

- LINE WORKS

- Slack

- Microsoft Teams

- Discord など

無料または低コストで使えるツールも多く、「連絡帳をデジタルにする」感覚で導入してみると、「情報共有に無駄な時間をかける」ことが減り、心理的な負担も軽くなります。

ITスキル研修・学びの場をつくる

調査では、78.8%の事業所がITスキル研修を実施していないことも明らかになりました。

IT活用を進めるうえで大切なのは、「詳しい人が1人いること」ではなく、

- 全員が最低限困らないレベルのスキルを身につける

- わからないときに気軽に質問できる雰囲気をつくる

ことです。

例えば、

- 月1回30分の「ITもくもく会」を開く

- ショート動画やマニュアルを事業所内で共有する

- 「新人向けPC講座」を内製する

といった小さな取り組みでも、「ITは苦手だからできない」という諦めを減らす効果があります。

AI・チャットボット活用は「人手不足を補うもう一つの手」

まだeNPSへの影響は限定的だが、可能性は大きい

今回の調査では、AIツールの利用とeNPSに有意な差は見られませんでしたが、これは「そもそも使っている人が少ない」「使い方がわからない」という段階にあるためとも考えられます。

今後、

- 記録文章の下書き作成

- 支援アイデアやプログラム案の相談

- 書類作成のテンプレート化

- 研修資料やマニュアル作成のサポート

などにAIを活用できれば、スタッフの「考える時間」を増やし、「単純作業の時間」を減らすことができます。

AIを「人を追い詰めるツール」にしないために

AI導入の際に避けたいのは、

- 「AIがあるから、もっと仕事をこなして」とプレッシャーをかける

- 現場の意見を聞かずにツールだけ押しつける

といった使い方です。

「支援者の負担を減らし、利用者への支援の質を上げるために使う」という目的を共有し、現場の声を聞きながら試行錯誤していくことが、離職を防ぐうえでも重要です。

まとめ:離職率の高さは「人の問題」ではなく「仕組みの問題」

最後に、この記事のポイントを整理します。

- 障害福祉の現場は、有効求人倍率4〜6倍台という深刻な人手不足の中で運営されており、構造的に人が定着しにくい状況にある。

- 支援者400名の調査では、就労継続支援B型のeNPSは-22.75と、職場を「人にすすめにくい」と感じている人が多いことがわかった。

- 勤怠管理・工賃支払い・支援記録など、紙と現金中心のアナログ業務がスタッフの負担と不満を高めている

- 勤怠や工賃のデジタル化、チャットツールの活用、IT研修の実施など、IT活用が進んでいる事業所ほどeNPSが高い傾向が統計的に示された。

- AI(ChatGPTなど)はまだ活用が進んでいないが、業務効率化と支援の質の向上の両立に役立つ可能性があり、今後の研修・導入支援が鍵となる

離職率の高さを「最近の若い人は根性がないから」といった個人の問題にしてしまうと、何も変わりません。

今回の調査は、ITや仕組みの整備によって、スタッフの満足度を高めることができる可能性を具体的な数字で示してくれました。

まずは、この記事で挙げたような「紙仕事を1つ減らす」「チャットツールを試してみる」といった小さな取り組みからでも、確実に現場の負担は軽くできます。

「AI支援さん」を現場で試してみたい方へ

紙仕事を1つ減らしたい方には、パパゲーノが開発した支援記録AIアプリ 「AI支援さん」 がおすすめです。

- 面談やケース会議の音声を録音するだけでAIが支援記録を作成

- 事業所ごとの Word・Excel フォーマットに合わせた書類のAI生成にも対応

- 相談支援・就労系・通所系など、さまざまな福祉・介護事業所で導入が進んでいます